キャズム理論とは、新しい製品やサービスが市場に普及する過程を分析する理論です。 この理論は、新サービスや新規事業の展開にはもちろん、DXの推進にも活用することができるのです。

この記事では、キャズム理論の意味や考え方、イノベーター理論との違い、キャズムが起こる理由と乗り越え方についても紹介します。

さらに、デジタルトランスフォーメーション(DX)とキャズムの関係についても触れていきます。

この記事を読んで、キャズム理論をマスターしましょう!

キャズム理論の概要

まず、キャズム理論の概要に触れていきます。ここではおおまかなキャズム理論の内容とイノベーター理論とその違いについて解説します。

キャズム理論とは?

キャズム理論とは、新しい製品やサービスが市場に普及する過程のなかで、大きな隔たりが生まれる過程に特に注目した考え方です。

この理論は、ジェフリー・ムーアというマーケティングコンサルタントが1991年に発表した「クロッシング・ザ・キャズム」に基づいています。

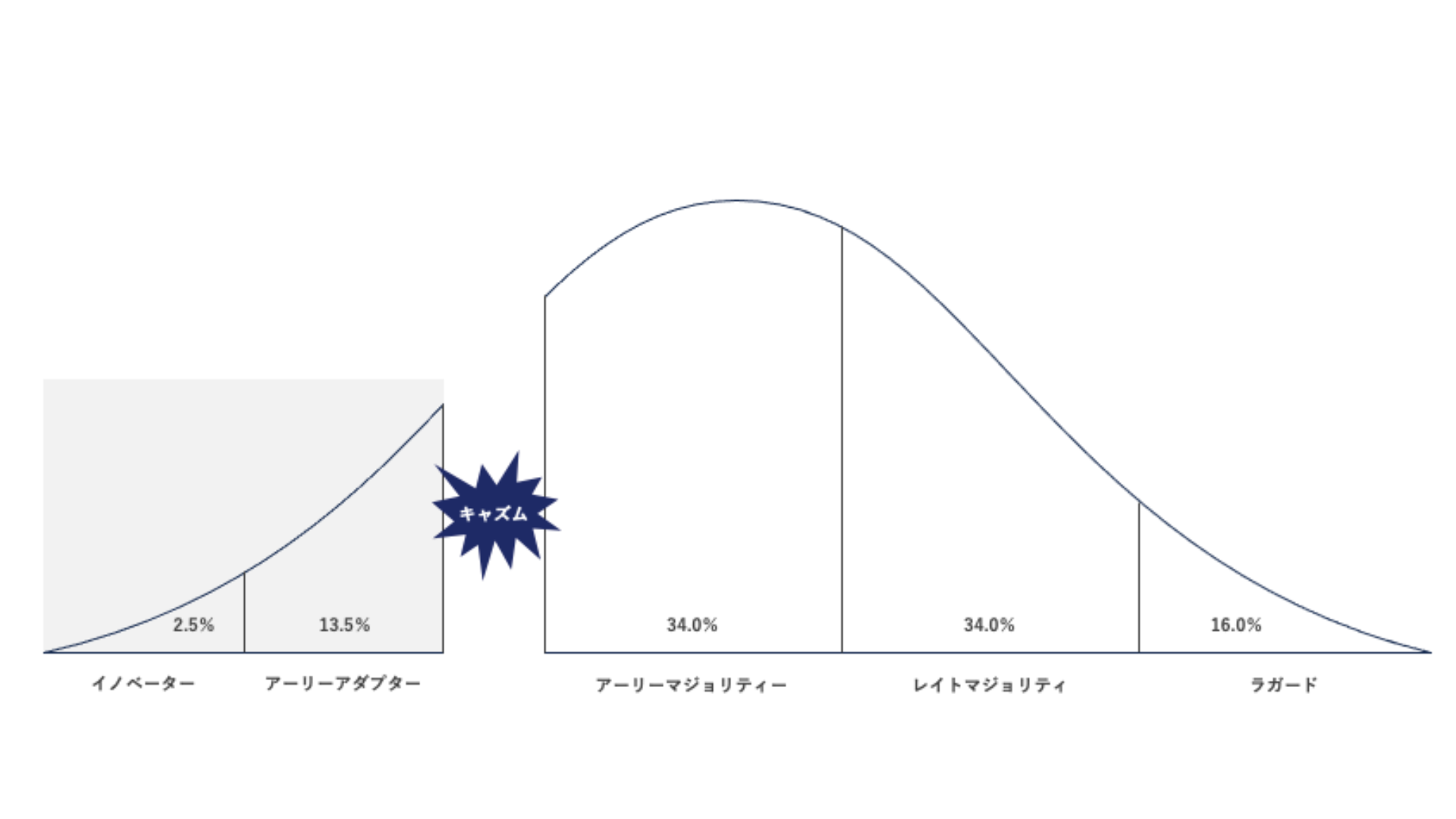

キャズム理論は、イノベーター理論で分類されてる5つの消費者のうち、キャズムと呼ばれる大きな隔たりの2つに注目しています。

一つ目は、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間にある隔たり。

二つ目は、アーリーマジョリティとレイトマジョリティの間にある隔たりです。

これらの隔たりをキャズムと呼び、消費者のニーズや動機が大きく変化するポイントを示しています。

キャズム理論の目的は、これらのキャズムを乗り越えて、製品やサービスを市場に普及させることです。

イノベーター理論とは?

イノベーター理論とは、キャズム理論のベースにもなっている、新しい製品やサービスが市場に普及する過程を分析する理論です。

この理論は、エベレット・ロジャースという社会学者が1962年に発表した「イノベーションの普及」という本に基づいています。

イノベーター理論では、消費者は新しいものに対する受け入れ度や採用のタイミングによって、以下の5つのグループに分けられます。

これらのグループの特徴や行動を理解することで、製品やサービスの普及に必要な要因を明らかにすることです。

[参考リンク-イノベーター理論とは?キャズム理論との違いについてもわかりやすく解説します!]

キャズム理論とイノベーター理論の違い

キャズム理論とイノベーター理論は、共に新しい製品やサービスの普及過程を分析する理論ですが、いくつかの違いがあります。

まず、キャズム理論は、イノベーター理論を発展させたものであることです。

消費者のグループの間にあるキャズムという障壁に注目し、その原因と対策を提唱しています。

また、イノベーター理論はそれぞれの消費者層全体が対象になっているのに対し、キャズム理論は、イノベーションの成功のためには、アーリーマジョリティを獲得することが重要であると主張しています。

イノベーター理論における5つの消費者グループ

ここまで、キャズム理論とイノベーター理論の概要について解説してきました。

ここからはキャズム理論の根幹とも言えるイノベーター理論における5つの消費者グループについて言及していきます。

イノベーター

イノベーターとは、市場の全体の中で約2.5%を占めている、新しいものに興味を持ち、積極的に試す人たちです。

イノベーターの特徴は、新しいものの可能性を見出し、リスクを恐れずに挑戦することです。

イノベーターにとって、新しいものは自己表現の手段であり、自分のステータスを高めるものです。

わかりやすく例えると、Apple信者です。新しいテクノロジー(例えばApple Vision Pro)が出たら迷わず導入し、それを使ってSNSなど発信しますよね。

イノベーターは、専門的な知識や情報源を持っており、他の消費者よりも早く新しいものに気づくこともでき、また、それを自身の価値として発信することができます。

このような動きをイノベーターが発信することによって、市場に認知が生まれるのです。

アーリーアダプター

アーリーアダプターとは、市場の約13.5%を占める、新しいものの価値を認め、早期に採用する人たちです。

アーリーアダプターは、新しいもののメリットを理解し、自分のニーズに合わせて使います。

アーリーアダプターにとって、新しいものは自分の生活を豊かにするものであり、自分のビジョンを実現するものです。

また、新しい、という理由だけでなく、しっかりと自分自身が感じるメリットを発信するため、アーリーマジョリティに対して非常に良強い影響力を持っているのも特徴です。

アーリーアダプターがメリットや価値を噛み砕いて発信することで、消費者の理解が進み、手を伸ばすようになっていくのです。

アーリーマジョリティ

アーリーマジョリティとは、市場の約34%を占める、新しいものの実用性を重視し、参考になる情報を求める人たちです。

アーリーマジョリティは、新しいものを採用する前に、十分な検討や比較をします。

アーリーマジョリティにとって、新しいものは自分の生活を便利にするものであり、自分の目標を達成するものです。

十分な比較・検討をする上で、アーリーマジョリティは、信頼できる情報源や口コミを非常に重要視します。

アーリーマジョリティまでで市場全体の50%となります「あ、みんなつかってるな」と以降の消費者グループが認知する「みんな」にあたるのがアーリーマジョリティまでの人たちなのです。

レイトマジョリティ

レイトマジョリティとは、市場の約34%を占める、新しいものに慎重で、多くの人が使ってから採用する人たちです。

レイトマジョリティは、新しいものを採用する際に、コストやリスクを最小限に抑えたいと考えます。

レイトマジョリティにとって、新しいものは自分の生活に必要なものであり、自分の習慣を変えるものではありません。

しかし、ある意味みんながつかっているという状態に流される性質もあるため、レイトマジョリティにある程度認知・浸透することで、安定したマーケットを築くことができます。

ラガード

ラガードとは、市場の約16%を占める、新しいものに抵抗感を持ち、採用しないか、最後までためらう人たちです。

ラガードは、新しいものに対して、不安や不信感を抱きやすいのが特徴です。

ラガードにとって、新しいものは自分の生活に不要なものであり、自分の価値観に反するものです。

ラガードは、伝統や慣習を重んじ、変化を嫌うため、新しいものの普及において、最も影響力の低いとされています。

キャズムが起こる理由と乗り越え方

キャズムとは、消費者のグループの間にある大きな隔たりのことでした。

キャズムが起こると、新しい製品やサービスの普及が停滞し、イノベーションが失敗する可能性が高まってしまいます。

では、なぜキャズムは起きるのでしょうか? そして、どのようにしてキャズムを乗り越えることができるのでしょうか?

ここからは起きる理由と乗り越える方法について解説していきます。

なぜキャズムは起きるのか

キャズムが起きる理由は、消費者のグループごとに、新しいものに対するニーズや動機、評価基準が異なるからです。

特に、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間にあるキャズムは、最も深刻なものです。

アーリーアダプターは、新しいものの可能性やビジョンに魅力を感じるのに対し、アーリーマジョリティは、新しいものの実用性を重視します。

これはアーリーマジョリティにとって、本質的にメリットや価値があるのかといった信頼性が非常に重要だからです。

平たく言うと、アーリーマジョリティは「目新しさ」だけでは動機づけにならないのです。しっかりと本質的な価値を提供しなければ評価をしてくれません。

このように、アーリーアダプターとアーリーマジョリティは、新しいものに対する評価基準や期待が大きく異なります。

そのため、アーリーアダプターが支持する新しいものが、アーリーマジョリティにとって魅力的でない場合、これが、キャズムが起こる理由です。

乗り越え方①現状の把握

キャズムを乗り越えるためには、まず、現状の把握が必要です。 現状の把握とは、自分の製品やサービスが、市場のどの段階にあるのか、どの消費者グループにアピールしているのか、どの消費者グループにアピールできていないのか、を明確にすることです。

現状の把握をすることで、自分の製品やサービスの強みや弱み、競合との差別化、ターゲットとする消費者グループを見極めることができます。

現状の把握をするためには、市場調査やユーザー調査とそれらの分析など、定量・定性両面をカバーするように様々な方法を組み合わせて、現状の把握を行うことが必要です。

乗り越え方②ターゲットを絞り込む

現状の把握をしたら、次に、ターゲットを絞り込むことが必要です。

ターゲットを絞り込むとは、自分の製品やサービスが、どの消費者グループに最もアピールできるか、を決めることです。

ターゲットを絞り込むことで、自分の製品やサービスの特徴やメッセージを明確にすることができます。

ターゲットを絞り込むためには、ターゲットとする消費者グループの代表的な人物像を設定するペルソナの作成や、

ターゲットとする消費者グループを、年齢や性別、地域や職業、趣味やライフスタイルなどの要素で細分化するセグメンテーション、

自分の製品やサービスが、市場や競合と比べて、どのような位置づけにあるのかを見極めるポジショニングなどが効果的でしょう。

乗り越え方③アーリーマジョリティへのアプローチ

ターゲットを絞り込んだら、次に、アーリーマジョリティへのアプローチをすることが必要です。 アーリーマジョリティへのアプローチとは、製品やサービスが、アーリーマジョリティにとって魅力的であることを伝えるために、アーリーアダプターを活用することを指します。

イノベーターからアーリーアダプターへも大きな隔たり、つまりキャズムがあると前述しましたが、アーリーアダプターからアーリーマジョリティの間にもキャズムが発生します。

アーリーマジョリティへのアプローチをするためには、アーリーアダプターなどの発信力が強い消費者に製品やサービスを紹介してもらい、口コミやレビューなど、信頼性の高い情報を浸透させることが必要です。

たとえば、自分の製品やサービスと相性の良い他の企業や団体と提携し、共同でプロモーションや販売を行うパートナーシップの構築をおこなったり、ユーザー同士が情報を発信できるコミュニティの形成などを行うことも効果的でしょう。

また、自分の製品やサービスが、ターゲットとする消費者グループのニーズや問題を解決できるか、を検証するプロダクトマーケットフィットの確認を行うことも必要です。

乗り越え方④ユーザービリティの向上

アーリーマジョリティへのアプローチの次に、サービス自体のユーザービリティの向上をすることが必要です。

ユーザービリティの向上とは、自分の製品やサービスが、使いやすく、分かりやすく、快適になるように改善することを指します。

ユーザービリティの向上をすることで、自分の製品やサービスの満足度やロイヤルティを高め、アーリーマジョリティやレイトマジョリティが求める信頼感や、安心感を醸成することができます。

ユーザービリティの向上をするためには、自分の製品やサービスを実際に使ってもらい、感想や意見を聞くユーザーテストや、自分の製品やサービスの見た目や操作性、さらにはサービスそのもののイメージを改善するようなデザインの改善が効果的です。

DXとキャズム

最後に、デジタルトランスフォーメーション(DX)とキャズムの関係について触れておきましょう。

DXとは、デジタル技術を活用して、ビジネスや社会の変革を促進することです。 DXは、イノベーションの一種であり、キャズム理論の適用対象です。

DXには、攻めのDXと守りのDXという2つのタイプがあり、攻めのDXは、デジタル技術を使って、新しい価値やサービスを創出すること、守りのDXとは、デジタル技術を使って、既存の価値やサービスを維持や改善することです。

ここからはそれぞれのDXとキャズムについて解説します。

攻めのDX

攻めのDXの場合は、主に社外に向けた価値提供になるため、キャズム理論をそのままの考えで価値を提供していく市場に対して適用することができます。

特に、新規性が求められるような攻めのDXでは、先行者利益を獲得するため、迅速に市場の半数を獲得を目指す必要があります。

そのため、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間のキャズムを乗り越えることが非常に重要です。

そのためには、早い段階で本質的に価値の提供できるプロトタイプの作成と試行、そして完成度の高いサービスのローンチが求められます。

これには、開発工数が少なく、迅速なアップデートができるノーコードツールなどの活用が効果的です。

守りのDX

守りのDXの場合は、社内での変革がメインのため、キャズム理論の考えを社内に向ける必要があります。

また、その場合、求める行動は購入・消費ではなく、DXに対して行動をしてくれることであり、マジョリティ層が求める口コミや信頼性は、社内で展開がされやすい特徴があります。

そのため、まずはその信頼性や口コミを得るために、成功事例を作る必要があります。つまり、イノベーターとアーリーアダプター間のキャズムを乗り越えることが重要なのです。

ふえん式DXでは、キャズム理論に則り、社内の16%程度の人材がDXの行動を起こしてくれる・変革を起こしてくれる人材である「DXアンバサダー」となることが必要だと提唱しています。

16%のDXアンバサダー人材を育成するためにはどのようにすればいいのかは、最後に紹介しているお役立ち資料で解説しているので、ぜひダウンロードしてみてください。

まとめ

この記事では、キャズム理論の意味や考え方、イノベーター理論における5つの消費者グループの特徴やキャズムが起こる理由と乗り越え方について紹介しました。

キャズム理論は、新しい製品やサービスの普及だけでなく、組織のイノベーションであるDXにも非常に有用な理論です。

キャズム理論に基づいたDXの考え方とそれを推進するためのDXアンバサダー人材の育成方法については、下記リンクのお役立ち資料で紹介していますので、ぜひお読みください!

あなたのDX推進に幸あれ!